薬についての、お役立ち情報、Q&A。

・目薬をさした後、目は閉じる? 開ける? パチパチする?

・処方薬と市販薬の違いは?

・どうして、粉タイプがあるの?

・食間っていつ?

・お茶で飲んだら、ダメなの?

・グレープフルーツは? 牛乳は?

<セルフメディケーション税制の注意点>

<かかりつけ薬局の活躍>

ドクネット:日本くすり教育研究所 加藤哲太 薬学博士。

ゲンキスチューデント:中村静香。

ゲンキリサーチャー:X-GUN(西尾季隆&さがね正裕)。

2017年2月26日放送の「健康カプセル! ゲンキの時間」より、「薬のお役立ち雑学満載SP」「セルフメディケーションの極意」からのメモ書きです。

□ お薬の疑問

いきなりですが、「セルフメディケーション」って言葉、知ってます?

セルフメディケーションとは、軽い病気やケガを、医者にかかることなく、自分で治療すること。

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は、自分で手当てすること」です。

【セルフメディケーション】

自己治療。軽い病気や怪我(けが)を医師の治療を受けることなく、買薬などを使って自分で治療すること。

(大辞泉)

風邪をひいた時に、病院などに行かず、市販薬を飲んで治す。

これも、セルフメディケーション。

でも、正しい薬の知識を、ちゃんと持ってるだろうか?

ここで一度、整理しちゃいまいましょう。

さらには、新しい税制のお得な活用法。

かかりつけ薬局についても、紹介しちゃいます。

まずは、恒例の基礎クイズから。

Q)目薬をさした後の目は?

A:開ける。

B:パチパチする。

C:閉じる。

答えは、「C:閉じる」。

パチパチすると、目薬が目尻から流れたり、目頭にある「鼻涙管(びるいかん)」という管を通って、ノドに流れてしまうんです。

また、目を開けたままだと、乾いてしまう。

なので、目は閉じた方がいいんです。

<正しい点眼>

点眼後、1分間ほど目を閉じ、清潔な手で、目頭を軽く押さえる。

薬のエキスパートに、いろんな疑問を解決してもらいます。

教えてくれるのは、日本くすり教育研究所の 加藤哲太 先生。

Q)処方薬と市販薬の違いは?

処方薬は「医療用医薬品」と呼ばれ、医師の診断に基づき、治療のために使われるもの。

市販薬に比べ有効成分が多い反面、副作用にも注意が必要。

そのため、薬剤師から指導を受けないといけません。

一方、市販薬は、症状の緩和に使います。

医療用と比べ、有効成分が少なめで、作用も緩やか。

また、市販薬は、「OTC医薬品」とも呼ばれる。

OTCとは、「 Over The Counter 」の略。

薬局などのカウンター越しに、医師の処方箋がなく買える医薬品を意味します。

Q)どうして、粉薬があるの?

粉薬はすぐに溶けてくれるので、少し早めに効くようになってるんです。

とはいっても、早く効けばいいというものでもありません。

錠剤など、薬によっては、何層にもなっている場合がある。

これは、まず外側の薬が胃で溶け、次に内側の薬が腸で溶け、効果を発揮するのだ。

それにより、成分をより長い時間、身体にとどめることができるってわけ。

また、便秘薬など、腸で効果を発揮させたい薬は、胃酸で溶けないためのコーティングがされてるんです。

そのため、錠剤を砕いてしまうと、必要以上に効きすぎたり、逆に、効果が半減してしまうことがある。

薬にはいろんな工夫があって、意味があるので、言われた通りに飲むのが 一番安全で効果的なんです。

Q)食間っていつ?

食間とは、食事と食事の間のこと。

前の食事が終わってから、2時間は空けてほしいとのこと。

胃の中が空っぽの時に、入れてくださいという薬だそうです。

食前は、食事の 20~30分前 のこと

食間同様、空腹時に飲むことが目的で、食後の血糖値を下げる薬などが、これにあたります。

食後は、食べ終わってから、20~30分までに服用。

それにより、薬による胃への刺激が少なくなる。

ちなみに、毎食後に飲む薬の場合、服用の間隔は、「4時間」が目安。

間隔が短いと、薬が効きすぎてしまうことがある。

反対に、4時間後に食事ができない場合は、クラッカー1枚でもいいので、何かを食べてから、服用しましょう。

ほんの少し食べるだけで、胃の保護につながるのだとか。

Q)薬は、水以外で飲んだら、ダメ?

薬は、コップ1杯の水、または、ぬるま湯で飲みましょう。

薬によっては、お茶で飲むと、こんなことになってしまう。

貧血に効く薬「鉄剤」を、水と濃いめの緑茶に、それぞれ入れて、振ってみます。

鉄の成分と、お茶の成分が、合体して、こうなる。

これだと、吸収されません。

緑茶で鉄剤を飲むと、便が黒くなる場合があるのですが、腸を通過しちゃうんですね。

ただし、すべての薬が、緑茶で こうなるわけではありません。

薬によって、成分と飲み物が反応することがある。

割と有名なのが、グレープフルーツジュース。

グレープフルーツに含まれる「フラノクマリン」という成分は、高血圧や片頭痛、心臓病など、様々な薬の作用を強めてしまうんです。

危険な副作用につながることもあるので、要注意。

また、牛乳は、睡眠薬など、脂溶性の薬の吸収を高めてしまい、めまいなどの副作用を起こす可能性がある。

逆に、骨粗しょう症の薬に対しては、効き目を低下させてしまう。

飲むなら、2時間以上、空けてからにしましょう。

アルコール類は、言語道断です。

薬によっては、意識レベルを低下させたり、最悪の場合、死に至る危険も。

薬を飲む時は、絶対に避けてください。

他にも、様々な飲み物が、特定の薬と危険な組み合わせになる可能性があります。

なので、水、または、ぬるま湯で、飲むようにしましょうね。

□ セルフメディケーション税制とは?

今年から、新しい制度がスタートしました。

それが、「セルフメディケーション税制」。

OTC医薬品(市販薬)について、ある条件で、税金を控除しましょうという制度です。

では、医療経済に詳しい方に、教えてもらいましょう。

東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 医療経済学分野 大学院教授の 川渕孝一 先生。

今までは、病院でかかった診察代や薬代などが、医療費控除の対象でした。

家族で、年間10万円を超えると、超えた分から、医療費が返っていた。

セルフメディケーション税制は、今までの医療費控除より、身近になったといいます。

特定のOTC医薬品が、年間1万2千円を超えたら、税金が返ってくるチャンスが出てくる。

しかし、これには、注意すべき点があるんです。

<セルフメディケーション税制の注意点>

(1) 特定のOTC医薬品に限る。

(2) 健康の維持促進に努めていること。

(3) 正しい知識で使う税制を選択すること。

税制の対象は、特定のOTC医薬品に限ります。

その数は、2017年2月22日時点で、「1577」。

ちなみに、同じシリーズの風邪薬でも、ノドに効くタイプや鼻に効くタイプなど、有効成分の違いで、対象となるものと、そうでないものに分かれる場合がある。

パッケージにあるこのマークを、目印にしてください。

また、控除を受けるには、購入を証明できるレシートが必要。

税制対象のマークが印字されているかチェックし、確定申告まで保管しましょう。

注意点の2つ目は、健康の維持促進に努めていること。

セルフメディケーション税制を利用するには、健康診断や予防接種など、健康管理を行っていることが条件。

結果通知書や領収書の提出が、必要になります。

3つ目は、正しい知識で、使う税制を選択すること。

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と、選択なんです。

なので、どちらがお得か、見極める必要があるのだ。

例えば、年間で、医療費控除の対象である病院での医療費や薬代などが、8万5千円。

そこに、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の金額が、2万円。

トータルで、10万5千円だとします。

この場合、従来の医療費控除を使うと、控除対象の金額は、10万5千円から10万円を引いた「5千円」となる。

一方、セルフメディケーション税制なら、控除対象の金額は、2万円から1万2千円を引いた「8千円」となります。

このケースだと、セルフメディケーション税制を活用した方が、控除対象額が多くなる。

セルフメディケーション税制の活用で、いくら返ってくるのか?

詳しくは、「日本一般用医薬品連合会のHP」をチェックしてみてください。

□ ドクネット

日本くすり教育研究所の 加藤哲太 薬学博士 に教えてもらいます。

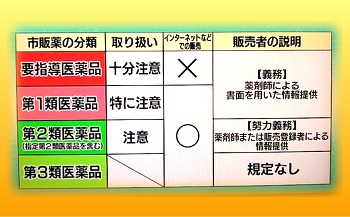

市販薬の分類は、このようになる。

要指導医薬品

第1類医薬品

第2類医薬品

第3類医薬品

医薬品は、副作用があらわれることがある。

なので、副作用のリスクを考慮して、分けられているんです。

要指導医薬品は、安全性上、取扱いに十分な注意を要するもの。

したがって、購入の際には、薬剤師と対面し、書面を用いた適正使用の説明を受ける必要があります。

第1類医薬品は、インターネットでの購入も可能ですが、こちらも 要指導医薬品 同様、薬剤師からの情報提供がいります。

ちなみに、要指導医薬品と第1類医薬品は、薬局などでは、購入者の手の届かない場所に置かれている。

処方薬を飲んでいる際は、飲み合わせにも注意が必要。

市販の風邪薬と、処方された高血圧の薬を飲むと、効果が出ない(血圧が下がらない)場合がある。

糖尿病の薬の場合、血糖値が下がりすぎる場合が。

抗血栓薬では、出血が止まりにくくなる。

処方薬を飲んでいる時は、医師や薬剤師に相談して、説明を聞いたうえで、市販薬を使用してください。

□ かかりつけ薬局とは?

進化した薬局が、あるのだという。

向かったのは、東京都は墨田区にある、りんご薬局 立花店。

利用者の声を、聞いてみましょう。

「心強いです。本当に助かってますね」

「安堵感があるので、(ちょっと離れているけど)こっちへ来て調剤してもらってます」

普通の薬局と、何が違うんでしょうか?

薬剤師さんによると、ここは、町の「かかりつけ薬局」として機能しているのだという。

かかりつけ薬局とは、患者がかかっているすべての医療機関を把握し、薬の服用や管理、日々の体調や食事についてアドバイス。さらに、医療機関との連携まで担う、まさに、地域住民ひとり一人のかかりつけとなる薬局なんです。

「何でも聞きやすい」というのが、利用者の評判。

この日は、店じまいの後、「胃ろう」をしている患者さんの家に、栄養剤と薬を届けました。

胃ろうとは、胃壁に穴を開け、直接、栄養剤などを注入する治療法のことです。

介護を必要とする高齢者のお宅訪問まで、するんですね。

また、薬を届けるだけでなく、体調や副作用の有無、残薬数などを確認する。

家族へのアドバイスもするそうです。

かかりつけ薬局は、患者さんや家族の暮らしに合わせ、24時間対応できる体制を整えているのだそう。

深夜や明け方に、相談の電話が入ることも、しばしば。

かなり大変そうな仕事ですが、実は今、こうした機能を持つ かかりつけ薬局が、全国で増えつつあるのだとか。

薬剤師さんは言います。

「健康なお年寄りになりましょう、っていうのがあるので、そのために薬局ができることを、いろいろ取り組むようになりました」

手厚い分、負担も大きそうなので、心身の健康に気をつけて、やってほしいですね。

[関係する記事]

→ 「水は1日 2リットル飲むべき? 健康にまつわる新常識」

→ 「お風呂OK 汗NG? インフルエンザ対策」

→ 「4月からお薬手帳を持っていくと安くなる」